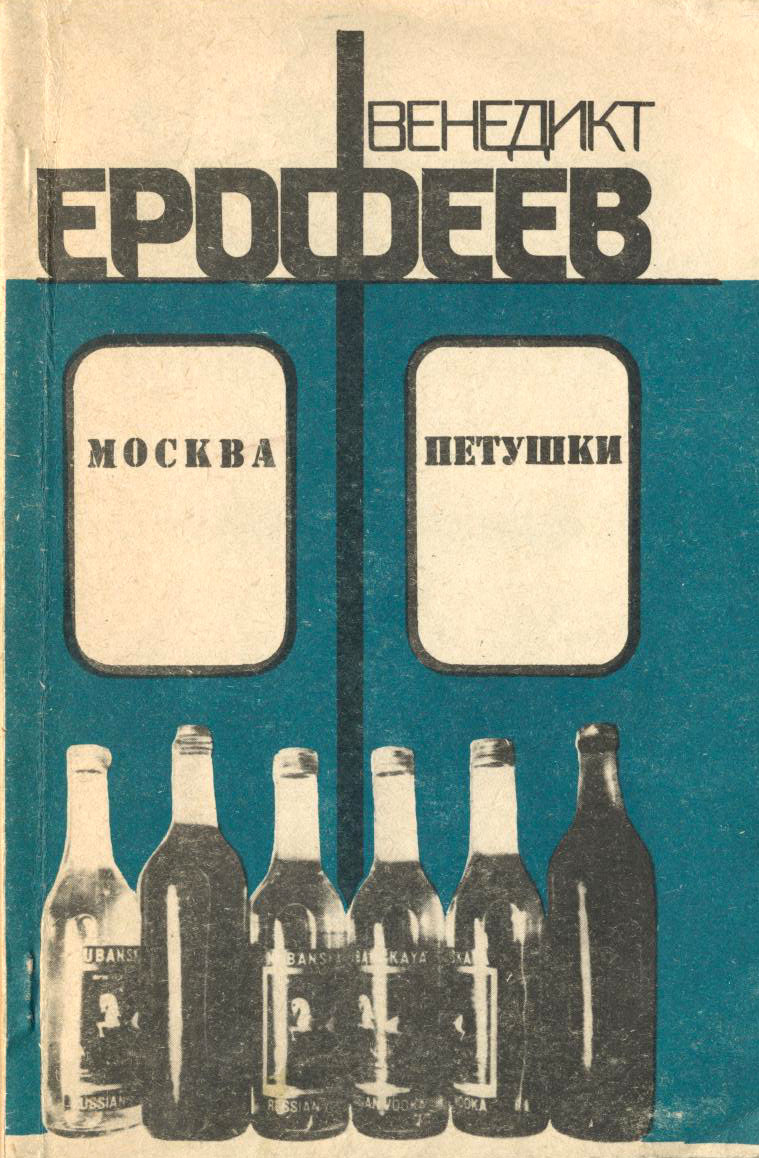

На первый взгляд кажется, что считать роман «Москва – Петушки» одним из самых достойных произведений мировой литературы неправильно. Ну какая, действительно, мировая литература, когда речь идёт о так называемом «пьяном романе», об изливаниях души алкоголика, едущего с Курского вокзала на станцию Петушки?

Нет ничего примечательного на этом маршруте. Никем этот маршрут до Венедикта Ерофеева никогда в русской литературе не воспевался. То ли дело маршрут из «Петербурга в Москву». Тут и Радищев, и Пушкин проехался, но только в случае с «солнцем отечественной поэзии» дорога пошла в обратную сторону и получилась какая-то пародия. А сам Радищев, он откуда взял тему? Понятно откуда. Это Лоренс Стерн с его «Сентиментальным путешествием» из Англии во Францию, которое он совершил и описал ещё в далёком XVIII веке.

Москва и Петербург – вот два города России, которые давным-давно уже и городами-то в привычном смысле слова не считаются. Это два космоса, два отдельных мира, воспетых не только нашими классиками, но и заезжими иностранцами. Кто в этих городах, в этих величественных метрополиях только не был! Какие мифы только не появлялись на просторах нашего национального сознания по поводу двух столиц?

По М.М. Бахтину, это всё хронотоп проклятый. Это художественный пространственно-временной континуум. Это связь времени и событий в представлении человека.К примеру, одно и тоже время, скажем 1937 год или 1964 у американца, китайца или русского может быть совершенно разным, в связи с историческими событиями и возрастом людей. Как пишет один умный пользователь интернета по поводу означенного выше континуума:

«Очень важно всегда находиться в жизненном процессе в нужном месте и в нужное (настоящее) время. Научиться этому просто: надо привязать свое Сознание к тому событию, которое происходит в вашей жизни в данный момент времени. Если вы своим Сознанием без лишних эмоций примете это событие, отработаете и реализуете, вы приобретете опыт реального восприятия события, получив жизненное утверждение, и не отключитесь от Маятника Жизни»

Но вот в случае с Венедиктом Ерофеевым мы видим, как автор только и делает, что отклоняется от этого самого «Маятника Жизни». Он, как тот самый «пьяный сторож, выйдя на дорогу, как жену чужую, обнимал берёзку». Только не к какой-то там берёзке едет наш герой. Он едет к красавице с косой, извините, «до жопы», да к сыну, молчаливому младенцу, который и знает лишь одну букву, но зато какую?! Правильно – «Ю». «Но ведь это бред!» – возмутится требовательный читатель. «Причём здесь мировая литература! – продолжит он ёрзать на стуле, – Зачем нам, вообще, вслушиваться в бормотание какого-то алкоголика, какого-то случайного прохожего или пассажира в вагоне электрички? Мало ли, что может выдать это самое сознание человека, оторвавшегося от «Маятника Жизни», окончательно потерявшегося и в пространстве и во времени?».

Правильно, требовательный читатель, слушать этот бред совсем необязательно, как необязательно читать поэму Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Ну, выпил человек и понёс. С кем не бывает? Причём здесь классика? Нет её, классики-то, нет, и взяться неоткуда. А если и пишут что по этому поводу всякого рода досужие комментаторы, так это от большого ума, от которого только и жди, что беды.

А потом пьяный Венечка и выразиться по матушке может. Он ведь норм никаких соблюдать не собирается. Траектория его сознания, что называется, находится в свободном полёте, и «Маятник Жизни», как деревенские «ходики» с кукушкой туда-сюда перед глазами мелькает, а пьяный автор лишь жмурится от этого мелькания, да матерится, ибо душа его другого жаждет: не туда-сюда, а ещё вверх, вниз, а потом налево, и ещё раз налево, и опять налево, потому что направо – это скучно, это по правилам. И в этом полёте души только матом, порой, и можно выразить своё состояние, состояние и сознание человека, которое оказалось под властью «прекрасного и в нас влюблённого вина».

А что же это за власть такая? Да это власть Бахуса! Диониса! Бога, который самого древнего грека заставил материться под влиянием винных паров, а потом запеть и создать трагедию. А всё почему? Да потому, что человек от вина не просто с ума сходит, а ощущает в себе силы иные, нечеловеческие, и на короткий миг сам богом становится. Иными словами, пьяному и море по колено. Это как от кориандровой, «то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели».

Поэма В. Ерофеева – это форма свободного романа, романа в стихах. Вы возразите и скажете: «Какого романа в стихах, когда и стихов-то там в привычном смысле слова никаких нет». А я скажу, что стихи как раз есть. Это как в Библии: глава такая, стих такой и вы читаете прозу. Стихи, ведь, это когда лирический герой на первом месте. И лирический герой в данном произведении доминирует. Именно его чувствам и мыслям подчиняется всё повествование, именно его мимолётные ассоциации и составляют то, что принято называть художественной составляющей.

Эти самые ассоциации и лежат в основе того, что называется подтекстом, то есть тем глубоким смыслом, который не может быть выражен напрямую словами. И по каким же просторам плавает разогретая спиртным душа лирического героя? А просторы эти поистине безграничны. Здесь и музыка. Поэма по-настоящему необычайно музыкальна. Помните главу ЕСИНО – ФРЯЗЕВО:

«Началось шелестенье и чмоканье. Как будто тот пианист, который все пил, – теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса», до диез минор»

Вот так лирический герой воспринимает простое соприкосновение гранёных стаканов, изобретение скульптора Мухиной, автора «Рабочего и Колхозницы». Вот так шелестение разворачиваемой закуси оказывается похожим на шум зала перед концертом известного виртуоза. И этот до диез минор Ференца Листа превратится в своеобразный музыкальный лейтмотив всего повествования, а всё потому, что весёлая история эта звучит в миноре, в любимой тональности Шостаковича, про которого говорили, что он добивался оминоривания минора, потому что этот минор не что иное, как скорбь по добру, погибшему в сталинских лагерях, в Освенциме и на полях мировой бойни, этот минор – призыв к опустевшим небесам отчаявшейся от глобального одиночества души, потому что, если и говорят с Веней добрые ангелы, то только тогда, когда сообщают ему, что в привокзальном буфете ещё остался херес и что можно опохмелиться «красненьким».

«О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять.

- Ну, конечно, мы, - и опять так ласково!..

- А знаете что, ангелы? - спросил, тоже тихо-тихо.

- Что? - ответили ангелы.

- Тяжело мне...

- Да, мы знаем, что тяжело, - пропели ангелы. - А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут...

- Красненького?

- Красненького, - нараспев повторили ангелы Господни.

- Холодненького?

- Холодненького, конечно... О, как я стал взволнован!.. - Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется... Вы же сами знаете, каково в моем состоянии - ходить!..

Промолчали на это ангелы»

Что это? Это же средневековый жанр видений. И в пьяную поэму врывается стихия библейского текста. Вот Веня пьёт в тамбуре горькую, а у нас звучит не что иное, как моление о чаше. Вот контролёр вышел из поезда и закачался как тростник, но тростник мыслящий, и мы знаем, что это Блез Паскаль и его «Мысли», и мы вновь вспоминаем о страдании и одиночестве.

Поэма написана так, что её по главам можно читать, находясь в электричке на этом маршруте, и текста как раз хватит на весь путь. Но точно так же писал свою великую внутреннюю эпопею Джеймс Джойс. В его в «Улиссе» герой идёт пятнадцать минут по улице, погружённый в поток сознания, и ровно пятнадцать минут читатель будет погружён в этот текст. Герой Джойса совершает свою одиссею по просторам собственной издёрганной одиночеством души, и нечто подобное происходит, когда Веня совершает свою предсмертную одиссею в некое странное место, не названное, в отличие от Москвы, историей, в Петушки.

А петух – он свет провозглашает, он трижды гласит и трижды апостол Пётр предаёт Христа. И хотя свет уже близко, но ночи ещё очень много! Вот такой вот до диез минор получается.