Клод Моне. Творец впечатлений. Часть 1

Бесспорно, гений совершенно не обязан быть приятным человеком, а Клод Моне (Oscar-Claude Monet) определенно был гением. Как сам художник любил повторять, его сверхзадача была невыполнимой — он хотел рисовать сам свет. Категорически не принимая черный, как таковой, он изгнал его из свой палитры, зато всеми остальными цветами владел виртуозно.

В любое время года Моне вставал вместе с солнцем, завтракал с холодным бокалом белого вина, закуривал сигарету и отправлялся работать до самого заката. Пытаясь поспеть за солнцем, меняющим пейзаж прямо на глазах, художник ставил на мольберт все новые чистые холсты, а незаконченные наброски оставлял, чтобы продолжить их завтра в то же самое время. Порой он работал сразу над пятнадцатью полотнами! Хорошим примером служат этюды со стогами, которые так понравились Моне, что когда пришло время их убирать, художник заплатил крестьянам, чтобы те оставили стога нетронутыми.

Теперь мы можем наблюдать целую серию работ: серый утренний стог, розовый шестичасовой стог, желтый полуденный, голубой послеобеденный, фиолетовый вечерний, красный предзакатный и еще с десяток самых разных стогов.

Для другой серии работ художнику удалось снять у местного портного комнату с видом прямо на Руанский собор. Все тридцать картин с изображением резного церковного фасада в разное время суток и при разных погодных условиях ушли к покупателям, едва на них успели высохнуть краски.

Чуть менее популярной, но во всей красе демонстрирующей развитие промышленной индустрии, серией был «Вокзал Сен-Лазар».

Это был один из очень редких случаев, когда Моне вдохновлялся чем-то, кроме природы.

Любые упреки в адрес Моне были бы безосновательны: он никогда не жалел ни сил, ни времени, ни глаз для работы. И все же сам он, будучи в отъезде, ежедневно писал Алисе письма, полные праведного гнева на самого себя. Приступы ярости, которые он испытывал с завидной регулярностью, никого из родных давно уже не удивляли.

Моне то и дело твердил, что желает изодрать в клочья все свои работы, так как они совершенно не удались, и приступал к делу, когда никто не мог его удержать. Неизвестно, сколько точно полотен он собственноручно уничтожил, но учитывая частоту, с которой на него нападал неистовый гнев, можно предположить, что много. Впрочем, разочарование в себе и упадок сил периодически отступали, и тогда Моне писал Алисе, что скоро вернется с несколькими десятками прекрасных работ, которые наладят их благополучие.

Благополучие действительно пришло к Моне. Персональные выставки, долгожданное участие в Парижском Салоне и во Всемирной Выставке — художник получил практически все, чего желал, но главное приобретение его жизни еще было впереди.

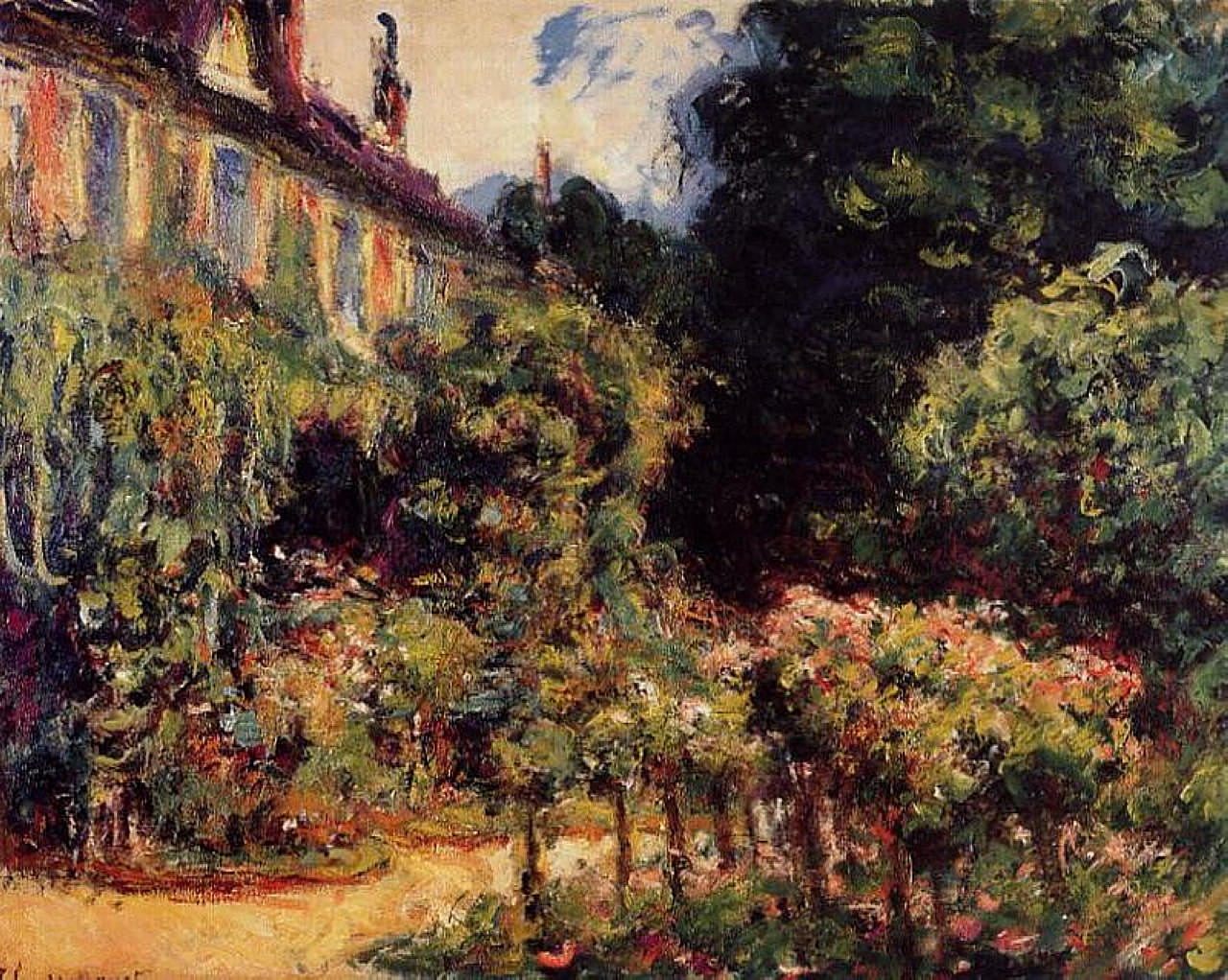

Осматривая родную и любимую с детства Нормандию в поисках подходящего для большой семьи дома, у завсегдатаев одного из кафе Моне узнал о поместье в Живерни, на берегу Сены.

В то время никто и подумать не мог, что этот скудный на растительность кусок земли вдохновит художника на создание его знаменитых кувшинок.

Купив поместье, Моне пожелал сделать из прилегающего безжизненного участка роскошный сад с мостиком, мотив для которого подсмотрел на японских гравюрах. Чего только стоило ему убедить префекта разрешить возвести мостик и засадить пруд кувшинками — местные жители опасались, что этот странный художник отравит воду, которой они поют скот.

А через десяток лет, когда и сад, и мостик уже существовали, Моне пришлось развернуть нешуточную битву по новому поводу: буквально в метрах от его сада задумывали возвести крахмальный завод. После длительных и безрезультатных переписок с властями, Моне попросту предложил префекту 5500 франков за то, чтобы эта земля никому не продавалась следующие 15 лет.

Несомненно, префект не пожалел о своей уступчивости, когда к нормандскому художнику пришла известность и слава, а Живерни стал своеобразной меккой для поклонников и последователей Моне. Созданный неустанным трудом сад был великолепным: вытянутый в длину пруд был усеян бутонами готовых вот-вот распуститься лилий, японский мостик был увит диковинными растениями, меж которых мелькал китайский остролист, глицинии и ирисы всех разновидностей.

Моне заказывал все новые и новые семена, нанимал садовников и каждый раз, когда уезжал на этюды, волновался за свое детище. Новости о приближающихся морозах или паводках доводили его до такого отчаяния, что он не мог найти себе места до тех пор, пока не вернется и своими глазами не убедится, что все растения живы.

Особое место в сердце Моне занимали нежные нимфеи, устлавшие водную гладь пруда и бодрствующих по точно такому же расписанию, как и сам художник — от первых до последних лучшей солнца. Моне все реже хотелось покидать Живерни и свои, полные трогательной красоты, кувшинки.

«Пытаюсь делать вещи совершенно невозможные. Хочу написать воду, в глубине которой колышется трава… Смотреть на это чрезвычайно приятно, но передать на холсте трудно до безумия. А я, как ненормальный, делаю все новые и новые попытки!» — писал Моне.

Так на свет постепенно появлялись все новые и новые полотна с изображением нимфей, и сегодня в разных концах света хранятся 250 картин, каждая из которых пленительно легка и прекрасна. Для них в Париже в 1909 году даже был организован вернисаж «Нимфеи, серии водных пейзажей». Люди, расталкивая друг друга локтями, ломились в двери и даже самые яростные критики могли сказать только:

«Слишком красиво! В природе так не бывает»

Несмотря на поспевший успех и достаток, у Моне по-прежнему оставались поводы для недовольства и раздражительности. Жорж Клемансо, близкий друг художника, первым связал все жалобы художника в одну и пришел к неутешительному выводу: у великого импрессиониста серьезные проблемы со зрением. Он же почти десять лет настаивал на операции, но Моне, с присущей ему упертостью, откладывал лечение.

Вплоть до 1922 года зрение продолжало ухудшаться, на что он без конца жаловался и ярости его не было предела. На смену ярости пришло отчаяние, когда художник понял, что по ошибке использовал желтый вместо белого. Клемансо удалось убедить его сделать операцию, но к ожидаемому результату она не привела: все-таки Моне было уже 82 года.

«Смотреть надо так, чтобы ваши глаза пожирали все, что видят!», — восклицал художник, беспомощно осознавая, что теперь, даже после трех операций, его собственные глаза уже не способны видеть почти ничего. Моне приходилось раскладывать тюбики с красками в определенном порядке, чтобы ничего не напутать.

Ему следовало отдыхать, но об этом он не желал и слышать. Еще до начала Первой Мировой войны Моне задумал нечто великое — «Декорации». Он мечтал найти зал в форме эллипса и украсить его гигантскими панно с нимфеями, чтобы они примыкали одно к другому. Моне был по-настоящему одержим воплощением этой идеи, хотя пытаясь поправить работу, все чаще ее портил. Стоя вплотную к холсту, он ясно видел каждый наносимый им мазок, но стоило чуть отступить, как вся картина расплывалась перед его глазами.

Моне с горечью осознавал, что не может составить целостное представление о том, что у него получается. Несмотря на приступы дурного настроения, его решимость во что бы то ни стало завершить «Декорации» нисколько не ослабевала. Сегодня на этот великий труд можно посмотреть в музее «Оранжери» в Париже (Le Musée de l’Orangerie).

Зрение — не единственное, что беспокоило Моне. Во времена, когда о вреде табака никто и не задумывался, быть заядлым курильщиком не считалось дурным. К 85 годам на седобородого художника, любящего стоять в своем саду в позе моряка, озирающего горизонт, с сигареткой во рту и уткнув руки в бока, все чаще стали накатывать приступы удушья. Но он продолжал принимать в Живерни гостей, показывать им новые картины и рассказывать о недавно приобретенных семенах: «Весной вы их увидите!». А потом, грустнея: «Вот только меня уже не будет». Великому импрессионисту Клоду Моне оставалось жить 15 дней.

Впрочем, кажется, он прекрасно осознавал, что пусть его дни сочтены, но его творчеству суждено прожить гораздо дольше. Однажды один из посетителей дома, зайдя в сад, воскликнул:

«Неужели пожар?»

«Да, пожар! Великий пожар!» — невозмутимо ответил Моне, поправляя соломенную шляпу.

В кострище догорали обрывки холстов. Моне продолжил:

«Что же вы хотите, ведь пример мне подал еще Мане. Судите сами. После его смерти антиквары прямо‑таки набросились на его картины, хватали все подряд, вплоть до черновых набросков. Этого‑то я и боюсь и потому предпочитаю своими руками уничтожить все, что мне не нравится. Тогда и жалеть будет не о чем»

Моне велел похоронить его, как обычно местного жителя — тихо и скромно на местном кладбище.

Многочисленные знакомые после кончины художника получили настоятельные просьбы не являться на похороны. Кто-то, конечно же, все равно пришел, но главный запрет остался непоколебимым:

«Главное, запомните — не надо ни цветов, ни венков. Это все пустая суета. Да и жалко мне губить цветы. Им место в саду. Так что нечего святотатствовать…»

Сегодня розовый дом с зелеными ставнями в Живерни все еще существует и принимает гостей так же охотно, как это делал его бывший хозяин. Сад все так же благоухает сотнями удивительных цветов, а с японского мостика все так же можно любоваться нимфеями, молчаливо замершими на перламутровой глади пруда.